TOXEMIE DE GESTATION

Etiologie – Symptômes – Lésions – Diagnostic – Traitement – Prophylaxie - Bibliographie

La toxémie de gestation survient en fin de gestation suite à un rationnement alimentaire inadéquat par excès (brebis grasse) ou par défaut (brebis trop maigre).

photo Luis Miguel Ferrer

Troupeau de brebis gestantes et trop grasses

Dans les dernières semaines de gestation, la femelle voit ses besoins énergétiques augmenter de 30 à 40% à cause de la croissance des fœtus (qui se fait à 80% à cette période). Le déficit est aggravé par la diminution du volume ruminal et donc de la capacité d’ingestion, liée à l’augmentation de l’encombrement utérin. Des facteurs intercurrents peuvent intervenir, tels qu’une chute de la température extérieure, des stress, des pathologies douloureuses à l’origine d’une anorexie ou du piétin qui complique l’accès à la nourriture.

Corrélation entre l’apport alimentaire et la cétonémie chez des brebis gestantes (porteuses de jumeaux) nourries au foin. 0.75kg/jour est l’apport de foin permettant la couverture du besoin énergétique d’une brebis non gestante. Le taux de corps cétoniques circulants est d’autant plus élevé que la différence entre le besoin énergétique et les apports est grande.

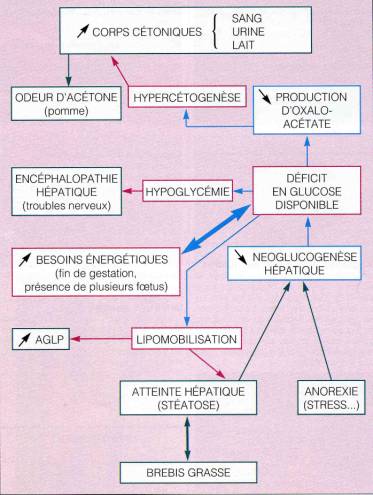

Dans les conditions physiologiques normales, toute carence en glucides entraîne une lipomobilisation avec formation de corps cétoniques qui sont dégradés dans le cycle de Krebs. En cas de carence énergétique, l’acétylcoenzyme A n’est plus synthétisé, ce qui entraîne un désamorçage du cycle de Krebs. Il n’y a alors plus de détoxification, et les corps cétoniques s’accumulent. Si ceux-ci ne sont pas toxiques dans les conditions normales, leur accumulation en grande quantité peut être à l’origine d’une acidose métabolique.

Toute atteinte hépatique (douve) favorise la toxémie de gestation, en empêchant la néoglucogenèse. L’hypoglycémie est à l’origine des symptômes d’encéphalopathie hépatique.

Physiopathologie de la toxémie de gestation chez les petits ruminants, J. Brugère Picoux

• il existe deux formes de toxémie de gestation.

• dans la forme bénigne, la brebis s'isole, présente une atonie générale, de l'inappétence et des difficultés locomotrices. Une odeur d'acétone est détectable dans la bergerie. La rumination est diminuée à absente.

• la forme grave peut survenir d'emblée ou faire suite à la forme fruste en cas d'absence de traitement. Les signes nerveux sont aggravés : nystagmus , amaurose , tremblements, grincements de dents, hyper salivation, hyperesthésie . En phase terminale, la femelle est en décubitus permanent, avec une attitude de self-auscultation, et peut présenter des difficultés respiratoires. L'évolution finale se fait vers un coma puis la mort.

• la mort du ou des fœtus peut entraîner une amélioration provisoire mais si la femelle n'avorte pas, l'infection bactérienne de ces fœtus provoque une toxémie. La mise bas lorsqu'elle a lieu est très souvent dystocique, mais peut sauver l'animal de façon spectaculaire. Certaines femelles restent cependant paralysées.

• la carcasse peut présenter un excès d'engraissement ou au contraire être cachectique et présente une odeur marquée d'acétone.

• l'épiploon présente des lésions en tache de bougie (cytostéatonécrose) révélant la lipomobilisation récente.

• si l'avortement n'a pas eu lieu, on retrouve un ou plusieurs fœtus.

• le foie est hypertrophié, friable et gris-jaunâtre. Cette dégénérescence graisseuse peut aussi être notée sur les reins, les surrénales ou le cœur.

• diagnostic clinique assez facile : femelle dans le dernier mois de gestation, présentant des troubles nerveux.

• la clinique peut être confirmée par un dosage des corps cétoniques dans l'urine (bandelettes réactives) ou de l'acétonémie (valeur normale 0,07mg/L). La glycémie est souvent faible, mais on peut avoir de l'hyperglycémie en fin d'évolution, on peut noter une hypocalcémie concomitante.

Diagnostic différentiel

Hypocalcémie, acidose, listériose, nécrose du cortex cérébral et autres causes de mortalité fœtale.

• dans les cas bénins, une prescription de sorbitol, arginine et méthionine IM, de calcium IM et de monopropylène glycol 30mL PO matin et soir pendant 3 jours (et/ou sorbitol 15g matin et soir) peut suffire à guérir la femelle.

• dans les cas plus graves, une perfusion est nécessaire. Elle comprend du glucose hypertonique, un mélange de sorbitol, méthionine et arginine, du calcium. On y associe une injection de dexaméthasone 20mg IM.

• une césarienne peut être proposée pour sauver la femelle et les agneaux en fin de gestation. Ce traitement d'urgence sera relayé par la même prescription que précédemment.

• la ration de l'ensemble du lot doit être immédiatement réévaluée, et un apport de précurseurs du glucose, de céréales ou de mélasse doit être envisagé.

• contrôle du régime alimentaire au cours de la gestation : on évitera un embonpoint excessif en début de gestation (une note de 3 pour les laitières et 2,5 pour les races à viande est acceptable), l'apport devant permettre ensuite une stagnation de cette note.

• quatre à six semaines avant la mise bas, on commence à distribuer des concentrés, en partant de 50g par jour et par brebis et en augmentant progressivement l'apport pour arriver à 700g dans les dernières semaines.

• en parallèle, on stimule l'appétit, et on apporte un foin de bonne qualité.

• un exercice musculaire léger et régulier est préconisé pour éviter l'engraissement excessif et favoriser l'élimination des corps cétoniques.

• pour les troupeaux à risque, un apport préventif de propylène glycol ou de sorbitol PO est préconisé dans les 15 derniers jours.

- AUTEF P. La toxémie de gestation. Point Vet., 2002, n°33 (numéro spécial pathologie des petits ruminants)

- BRUGERE PICOUX J. Toxémie de gestation. Maladies des moutons, 2 ème édition, Ed. France Agricole, 2004, 176-179

- CASAMITJANA P. Toxémie de gestation. La Dépêche technique vétérinaire, n°32, 1993

- JEFFREY M, HIGGINS RJ. Brain lesions of naturally occurring pregnancy toxemia of sheep. Vet Pathol., 1992, 29(4), 301-307

- KABAKCI N et al. Pathological, clinical and biochemical investigation of naturally occurring pregnancy toxemia of sheep. Acta veterinaria beograd, 2003, 53(2/3), 161-169

- MARX D. Les maladies métaboliques chez les ovins. Thèse de doctorat vétérinaire, Alfort, 2002, n°119

- PONCELET JL. La toxémie de gestation. Fiche technique ovine GTV, n°44, 2004.

- SAUN RJ. Pregnancy toxemia in a flock of sheep. JAVMA, 2000, 217(10), 1536-1539