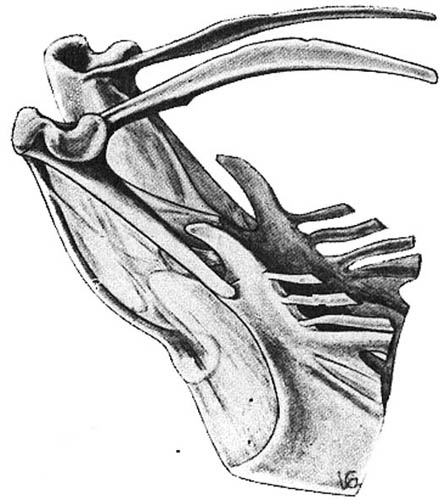

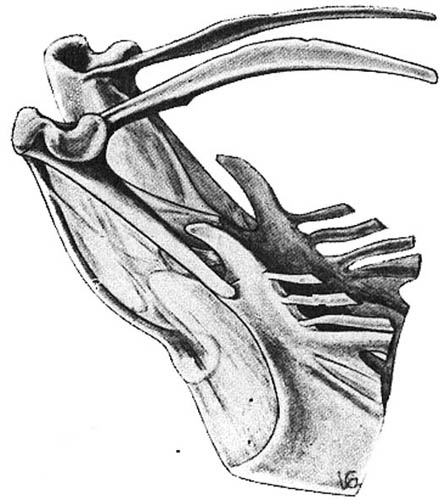

Scapula

C’est un os long et aplati, pneumatisé,

en forme de sabre. La scapula repose parallèlement

à la colonne vertébrale contre la paroi thoracique.

Elle démarre au niveau de la dernière vertèbre cervicale

et atteint le bord crânio-latéral de l’ilium caudalement.

Sa région proximale est bien visible

sur les 2 projections radiographiques de la cavité cœlomique,

sa portion distale est parfois plus difficile à

distinguer. La partie proximale de la scapula présente latéralement

une concavité qui participe à la constitution de

la cavité glénoïde dans laquelle vient se loger la tête

humérale. L’acromion ou processus claviculaire,

médial, forme une syndesmose avec la clavicule, tandis que le processus

coracoïdien, protubérance convexe, s’articule avec le

coracoïde

Coracoïde

C’est le plus robuste des os de la ceinture de l’épaule.

C’est un os creux, envahi par le sac aérien claviculaire.

Sa partie distale s’articule avec le sternum. Il a une direction oblique

crânio-dorsalement. Sa partie proximale porte une large surface

concave orientée caudalement qui participe à la formation

de la cavité articulaire de l’épaule. De l’autre

côté de la surface articulaire, la tubérosité

furculaire constitue le point d’ancrage du tissu conjonctif

qui unit le coracoïde à la surface médiale de la clavicule.

Il est bien visible sur les 2 vues de la cavité cœlomique.

Sa fonction est celle d’un étai qui bloque l’aile à

une certaine distance du sternum.

Clavicule

Elle est très développée chez les oiseaux et a la forme

d’une baguette. Les 2 clavicules sont soudées

et constituent un os unique appelé fourchette ou os furculaire

(ou os à souhait). Les 2 branches s’appuient sur

les 2 pointes scapulo-coracoïdiennes (syndesmose entre

la tubérosité furculaire du coracoïde et le processus caudal

porté par l’extrémité proximale de la branche claviculaire,

ligament unissant la pointe de la clavicule à l’acromion de la

scapula). Leur extrémité distale, le processus furculaire,

est reliée à l’apex de la carène

du sternum par un ligament. La fourchette joue le rôle d’un ressort

qui maintient l’écartement des épaules lors des mouvements

de l’aile. Elle est bien identifiable sur la vue latérale de la

cavité cœlomique. Nous l’observons crânialement sur

la vue ventro-dorsale.

Ces 3 os délimitent une ouverture située dorsalement

appelée foramen tri-osseux, par où passe le

tendon du muscle supra-coracoïdien avant d’aller s’insérer

sur la tubérosité latérale de l’humérus

(ce muscle est un des moteurs principaux du mécanisme du vol : il est

élévateur de l’humérus et de l’aile).

L’aile

se caractérise chez tous les oiseaux par une spécialisation

remarquable des régions carpienne et métacarpienne

qui se traduit par une réduction considérable du nombre

d’os.

La structure du squelette de l’aile et la taille respective

des différents segments varient selon les aptitudes de vol

de l’oiseau :

- chez les martinets et les colibris qui pratiquent le vol battu, l’humérus

est très court ; en revanche les os de la main ont un développement

remarquable car la main est l’élément propulseur pendant

le vol,

- à l’inverse, les planeurs comme les marabouts et les pélicans

ont le bras, l’avant-bras et la main de longueur sensiblement égale

et cela accroît les dimensions du plan sustentateur nécessaire

pour le vol plané.

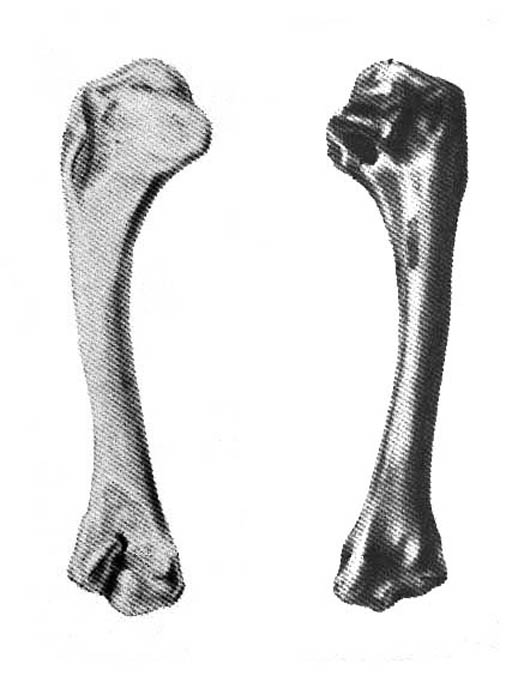

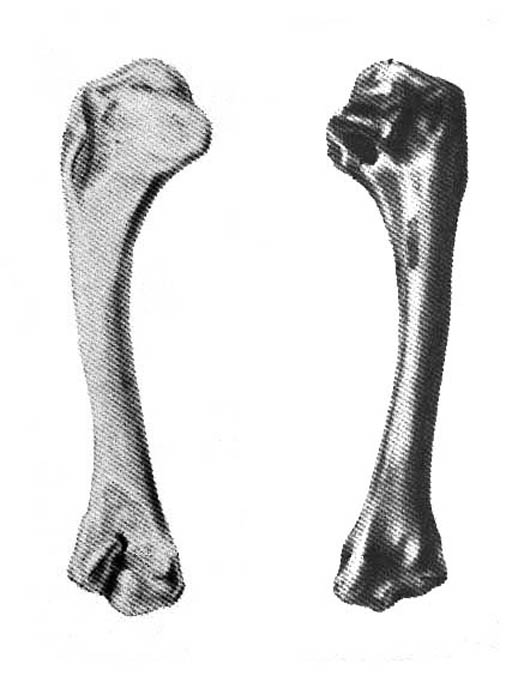

C’est

un os relativement court et fort, légèrement

incurvé, tubulaire, largement pneumatisé

par le diverticule latéral du sac aérien claviculaire.

La tête de l’humérus a une forme

ovoïde. Le tubercule latéral se situe

dorso-latéralement à la tête. Il se poursuit par un pont

osseux incurvé latéralement, la crête du tubercule

latéral. Le tubercule médial démarre

ventro-médialement. Il est séparé de la tête de

l’humérus par un profond sillon ; il se prolonge distalement

par une crête proéminente, la crête du tubercule

médial.

Chez certains rapaces diurnes (accipitridés) et nocturnes (quasiment

tous les hiboux, absent chez la chouette effraie), il existe à la surface

profonde du muscle deltoïde majeur, dorsalement à l’articulation

de l’épaule, un petit os appelé os huméro-scapulaire.

Cet os est visible sur les radiographies, il ne faut pas le confondre avec

un fragment osseux provenant d’une fracture .

Tandis que la tête est orientée crânio-médialement,

la trochlée humérale, surface articulaire distale

de l’humérus, pointe caudo-latéralement. Le condyle

ulnaire hémisphérique se projette un peu plus distalement,

et le condyle radial cylindrique est tourné latéralement.

De chaque côté de la trochlée sont situés les épicondyles

(l’épicondyle ulnaire très volumineux, et le radial plus

petit).

La

ceinture pectorale se compose de 3 paires d’os qui supportent

les ailes.

Ces os sont souvent mieux visualisés sur les vues de la cavité

cœlomique que sur celles des ailes.

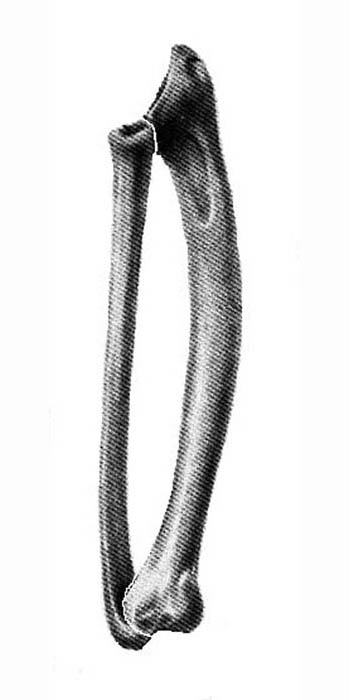

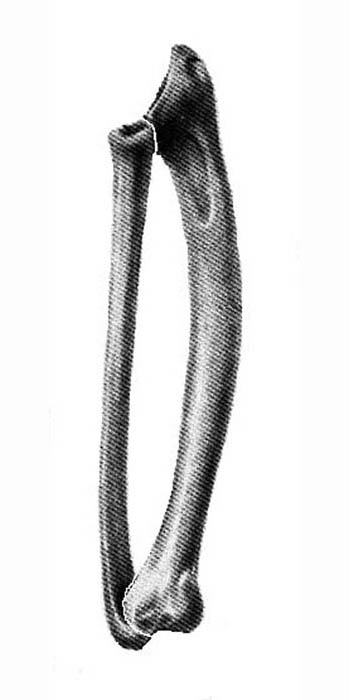

L’ulna

est le plus volumineux des 2 os de l’avant-bras. C’est

un os légèrement incurvé. Le radius

plus rectiligne est dorsal et crânial par rapport à l’ulna.

Ils ont à peu près la même longueur,

sont parallèles l’un à l’autre

et s’articulent ensemble proximalement et distalement.

L’olécrane n’est que faiblement développé.

Le corps cylindrique de l’ulna porte une série de petites

projections osseuses qui représentent les points d’ancrage

des rémiges secondaires.

La partie proximale épaissie de l’ulna porte le cotyle

huméral ulnaire, cavité articulaire qui reçoit

le condyle huméral ulnaire. Latéralement à cette cavité,

se trouve une large dépression entourée par

une protrusion osseuse aux arêtes étroites. La facette

articulaire latérale du radius vient s’y loger. Le condyle

distal de l’ulna est au contact du radius, des os carpiens

ulnaire et radial.

La tête du radius porte le cotyle huméral radial.

Il s’articule avec le plus petit des condyles huméraux. La terminaison

distale du radius porte un condyle qui s’articule à

l’os radial du carpe.

Carpe

Il n’y a que 2 os carpiens : ils proviennent de la

fusion des os de la première rangée du carpe qui se produit

pendant le développement embryonnaire.

L’os radial du carpe s’articule au radius et

à l’ulna. L’os ulnaire du carpe ne s’articule

qu’à l’ulna. Tous 2 s’articulent au carpométacarpe.

Chez certains rapaces il existe un os supplémentaire en région

carpienne. Cet os se situe crânialement au bord proximal

du carpe. Il est articulé avec la partie distale du radius

et relié au radius, à l’os radial du carpe et au carpométacarpe

par des ligaments. Il a une forme grossièrement triangulaire

chez les rapaces diurnes. Sa base est orientée parallèlement

au radius, son apex perpendiculairement. Il est relativement petit,

elliptique, présentant un grand axe orienté parallèlement

au radius chez les rapaces nocturnes. Il s’interpose sur le

trajet du muscle long tenseur du patagium et intervient lors de l’action

de ce muscle à son point d’insertion sur la partie la plus distale

de la main (doigt alulaire proximal). On visualise cet os supplémentaire

du carpe sur la vue ventro-dorsale de l’aile et sur la vue crânio-caudale

si le membre est en légère rotation (de façon à

ce que le radius et l’ulna ne soient pas entièrement superposés).

L’intégrité de cet os est à prendre en considération

lors de l’évaluation de l’atteinte de l’aile et pour

l’établissement d’un pronostic de guérison totale

ou d’amélioration c’est à dire de l’estimation

des chances de survie d’un rapace blessé recouvrant sa liberté.

Les doigts

Ils sont au nombre

de 3 :

- doigt I (doigt alulaire) : une seule phalange en forme

d’épine chez le pigeon, il en existe une 2ème toute petite

et pointue chez les volailles, le canard et l’oie,

- doigt II (doigt majeur) : c’est le plus développé,

il comporte 2 phalanges ; la 1ère peut-être comparée à

une lame de couteau avec un bord épais et une arête étroite,

la 2ème a la forme d’un cône pointu et se prolonge chez

l’oie par un petit os en forme d’épine qui correspond au

vestige de la 3ème phalange,

- doigt III (doigt mineur) : il ne se compose que d’une

phalange.