MAMMITES SUBCLINIQUES

DE LA BREBIS

Epidémiologie – Symptômes

et Lésions – Diagnostic -

Conduite à tenir – Prophylaxie – Risques

pour l'Homme - Bibliographie

- Bactéries :

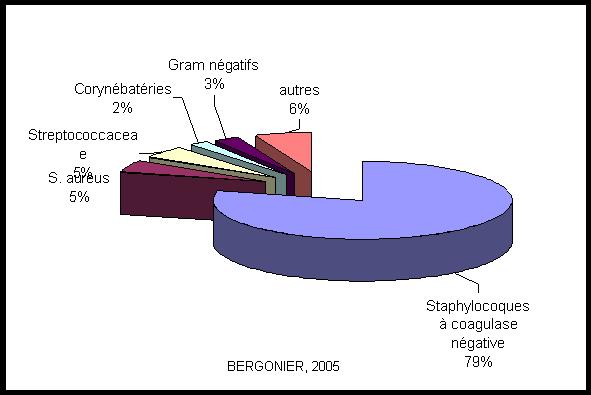

- Les staphylocoques sont majoritairement impliqués :

- Staphylococcus aureus, plutôt à l’origine d'une mammite clinique peut être isolé. D’autres staphylocoques coagulase positif sont retrouvés tels que S. intermedius.

- Les agents pathogènes principaux des mammites subcliniques sont les staphylocoques à coagulase négative (SCN) avec une prévalence moyenne évaluée à 79%. Les espèces majoritairement retrouvées sont Staphylococcus epidermidis, S. haemolyticus et S. chromogenes. D’autres telles que S. hyicus, S. simulans, S. capitis, S. cohnii, S sciuri, S warnerii, S. hominis, S.saprophyticus, S. xylosus, S. equorum, S.caprae ont aussi été identifiées. Les souches hémolytiques de SCN induisent une inflammation mammaire plus importante que les autres.

- Corynebacterium (bactéries gram positif) est le deuxième groupe le plus fréquemment représenté avec C. pseudotuberculosis, C. bovis, C. mastitidis, C. camporealensis.

- Les Streptococcaceae (streptocoques et entérocoques) sont aussi à l’origine de mammites subcliniques : Streptococcus suis, Streptococcus agalactiae, Streptococcus parasanguinis (quelques rares cas), Streptococcus uberis, Streptococcus lactis, Streptococcus equi subsp ruminatorum subsp nov., Enterococcus faecalis

- Mannheimia haemolytica est aussi isolée dans quelques cas.

- Des microcoques, Bacillus et Proteus peuvent aussi occasionner des mammites subcliniques chez les brebis.

- Burkholderia cepacia bactérie gram négative importante en santé humaine et agent biologique en agriculture a été identifiée lors de mammites subcliniques.

- Listeria monocytogenes, bacille gram positif, à l’origine de formes septicémiques, abortives et encéphaliques peuvent aussi être à l’origine de mammites subcliniques.

- Les staphylocoques sont majoritairement impliqués :

- Champignons :

- Les actinomycètes sont des agents de mammites subcliniques ovines assez rares.

- En conclusion, les bactéries sont fréquemment à l’origine

de mammites subcliniques avec des prévalences différentes selon

le type d’élevage :

Chez les troupeaux laitiers, les SCN sont majoritaires suivis par S.aureus et enfin les streptocoques, E. coli, et les corynébactéries dans des proportions plus faibles.

Dans les troupeaux allaitants, les pathogènes majoritaires sont les streptocoques et les pasteurelles, suivis par S. aureus puis les SCN, enfin les corynébactéries et E. coli se trouvent dans des proportions semblables aux troupeaux laitiers.

FACTEURS FAVORISANTS

- Ces facteurs jouent sur la réceptivité de la mamelle. Il s’agit de facteurs inhérents à l'animal et à son environnement.

- Facteurs intervenants sur les défenses passives de

l’animal :

- Le flux de lait est un moyen mécanique d'élimination des germes. Aussi, la fréquence de traite a une influence sur l’apparition de mammites. Cependant, différentes études portant sur la suppression d’une traite par semaine n’ont pas montré d’altération de l’état sanitaire de la mamelle. par rapport au lot témoin d’un même élevage.

- Facteurs de variation liés à l’animal

:

- Race, liée aussi au mode d’élevage (ovin viande/ lait/ région géographique...)

- Stade de lactation :

- Numéro de lactation : la prévalence des infections mammaires augmente avec le numéro de lactation,

- Conformation et état de la mamelle

-

Facteurs de variation liés au milieu

- concernant la machine à traire :

- niveau de vide : Si le niveau de vide est trop bas, cela conduit à un mauvais écoulement du lait et donc à une traite humide. S'il est trop élevé, cela conduit à une congestion des trayons.

- concernant la technique de traite, ces pratiques sont à éviter

:

- la surtraite

- l’égouttage : permet de récolter plus de lait, mais les risques de circulation de germes par le phénomène d’impact sont importants.

- mauvaise dépose du faisceau trayeur sans arrêt préalable du vide provoquant : phénomènes d’impact, d’où l’intérêt du décrochage automatique.

- Concernant la conduite du troupeau :

- Le mois d’allaitement et celui d’agnelage influent sur les comptages cellulaires.

- Les transitions alimentaires brutales peuvent provoquer une hausse des cellules du lait.

- Alimentation

- De nombreux mécanismes de défense de l’animal et de la mamelle dépendent du statut nutritionnel de l’animal

- Des composants alimentaires comme le Gossypol (contenu dans les graines de coton) peuvent être néfastes en quantité excessive.

- Troubles métaboliques : acidose, alcalose, cétose.

- Carences en oligo-éléments et vitamines : Les carences en phosphore et en zinc sont connues pour être une cause de mammite chez les brebis laitières. Elles engendrent des baisses d'immunité. Il semblerait que la carence en vitamine A puisse avoir un effet sur la sévérité des mammites chez la vache. Le bon fonctionnement du système immunitaire dépend de la vitamine E et du sélénium. Les carences en vitamine E et sélénium sont courantes chez les ruminant

- concernant la machine à traire :

- Dans les troupeaux allaitants, la prévalence varie entre 5 et 30% par lactation, et entre 7 et plus de 60% dans les troupeaux laitiers.

- En moyenne, sur un troupeau, 35% des femelles en lactation sont atteintes de mammites subcliniques ce qui représente une population d’hémi-mamelles infectées de 21%. On peut estimer cette prévalence à partir du comptage cellulaire du tank. Sur une campagne, un taux cellulaire de tank moyen égal à 600000 cellules/mL correspond à environ 13 à 15% de mammites subcliniques (ou chroniques) durables, soit une prévalence de 20-25% de mammites subcliniques (ou chroniques) brèves ET durables. Une élévation du comptage cellulaire du tank de 100 000 cellules/mL est associée à une augmentation de prévalence de 2,5%.

- Une mammite subclinique sur deux persiste pendant toute la lactation. De plus la guérison spontanée des mammites subcliniques ne se note que dans 35 à 67% des cas. Cela implique que sans traitement au tarissement, 33 à 65% des brebis mammiteuses sans symptômes à la lactation 'n' le seront à la lactation 'n+1'.

- Les quantités de lait produites diminuent sensiblement.

- Le lait perd de sa qualité, la quantité de matière grasse diminue, de même pour le lactose et la caséine. Or le lait de brebis est principalement utilisé pour la préparation de fromages. Ces derniers perdent alors certaines de leurs caractéristiques gustatives. Il devient aussi plus difficile de les fabriquer car les faibles taux en caséine rendent la formation du caillé plus difficile et moins rentable.

- La quantité et la qualité du lait étant moindres, on peut remarquer un manque à gagner au niveau de la croissance des agneaux sous la mère.

- Bien souvent seule une des deux demi-mamelles est infectées (82%) des cas.

- Dans les cas de mammites persistantes, à l’histologie, une infiltration lymphocytaire est identifiable, accompagnée d’une destruction alvéolaire et d’une prolifération du tissu fibreux.

- Enfin, les bactéries sont excrétées en quantités plus ou moins variables dans le lait.

Diagnostic

DIAGNOSTIC EXPERIMENTAL

DIRECT:

- Il n’est pas rare d’obtenir une culture négative sur un prélèvement de lait en frais. Ceci peut s’expliquer par les traitements antibiotiques mis en place, l’intermittence de l’excrétion, l’enkystement des bactéries lors de mammites chroniques, la localisation intracellulaire des staphylocoques par exemple et un mauvais choix du milieu de culture (mycoplasmes...)

- Les normes de l’Union Européenne (Directive 94/71/EEC) fixent la limite d’unité formatrice de colonie bactérienne (cfu) à 1500000cfu/mL pour les laits de brebis subissant un traitement thermique et à 500000cfu/mL pour les autres.

- Des tests utilisables « en ferme » existent pour

l’identification des souches de SCN notamment comme l’API Staph

® ou encore le Staph zym ® qui semble plus spécifique.

DIAGNOSTIC EXPERIMENTAL

INDIRECT:

Critère cellulaire

- Les comptages de cellules somatiques sont sensés permettre le diagnostic épidémiologique des infections mammaires. Toutefois, de nombreux facteurs sont à prendre en compte dans leur utilisation.

- Origine des cellules du lait :

- Les leucocytes sont présents dans le lait lors d’une inflammation de la mamelle. Ils incluent les polynucléaires, dont les neutrophiles sont de loin les plus nombreux, les lymphocytes et les monocytes. Le rôle de ces cellules est prépondérant dans le développement de la réponse immunitaire. La diapédèse des neutrophiles a aussi lieu lors de la succion ou de la traite de la mamelle.

- Dans une mamelle saine, les cellules épithéliales représentent 2à 3% des cellules du lait, les neutrophiles 10 à 35%, les macrophages 45-85% et les lymphocytes 10 à 17%.

COMPTAGE CELLULAIRE INDIVIDUEL (CCI)

- Dans le cas des brebis laitières, lorsqu’un suivi

mensuel est effectué on peut utiliser comme valeurs seuils :

- mamelle saine = moins de 2 contrôles mensuels supérieurs à 500 000cellules/mL

- mamelle infectée = 2 contrôles mensuels ou plus supérieurs à 1million cellules/mL

- mamelle douteuse = tous les autres cas.

- D’autres auteurs (Gonzalez-Rodriguez et Carmenes, 1996) prennent comme valeur 300000 cellules/mL pour identifier une mamelle atteinte de mammite subclinique, ou encore 400000 cellules/mL comme mammite subclinique bénigne et 600000 cellules/mL comme mammite subclinique sévère .

- Le compteur de particule ou Coulter Counter : cette méthode est basée sur le comptage des impulsions électriques créées par le passage de particules entre 2 électrodes. Cette méthode ne permet pas de différencier les éléments nucléés des globules gras et des parties de cellules excrétées par la glande.

- Le compteur de type « Fossomatic ®» : l’ADN des éléments nucléés est coloré spécifiquement grâce au bromure d’éthidium. Ces éléments sont ainsi repérés par une fluorescence rouge lorsqu’ils sont éclairés par une lampe au Xénon. Leurs signaux permettent de les dénombrer. C’est la méthode la plus utilisée aujourd’hui car elle est automatisée et d’un coût peu élevé.

- Il existe des facteurs pouvant faire varier les CCI, conduisant

à des erreurs sur la qualification de la mamelle.

- Il peut s’agir de facteurs propres à la mamelle :

- La période allaitement-début de traite peut fausser le résultat. Les valeurs de CCI sont majorées, d’autant plus que le nombre d’agneaux sous la mère est élevé (inflammation de la mamelle due à la tétée...).

- Le stade de lactation influe aussi sur les valeurs des CCI. Elles diminuent jusqu’au pic de lactation puis augmentent progressivement avec l’avancée dans la lactation pour atteindre facilement en fin de lactation 400 000 cellules/mL.

- Le numéro de lactation a un effet sur le CCI, entre la première et la cinquième lactation, le taux cellulaire peut augmenter de manière physiologique d’environ 40 000 cellules/mL en moyenne. Ce facteur se cumule au précédent, les écarts entre première lactation et les autres sont plus marqués en fin de lactation.

- Enfin les CCI effectués sur les laits de la traite du soir sont bien souvent plus élevés que ceux du matin. De même pour les premiers et les derniers jets.

- La génétique, facteur strictement individuel semble aussi influer sur ces valeurs cellulaires. Une corrélation défavorable semble exister entre la production laitière et les cellules du lait.

- De même certains facteurs intrinsèques à l’agent

infectieux peuvent modifier le nombre de cellules présentent dans

le lait.

- Pour certains pathogènes mineurs, il est très difficile de distinguer la mamelle atteinte d’une mamelle saine.

- Pour une bactérie donnée, les réactions avec la mamelle fluctuent dans le temps. On ne peut donc pas conclure après un seul résultat négatif car il se peut que ce soit un « faux négatif ».

- D’autres agents pathogènes tels que Mannheimia haemolytica, Streptococcus agalactiae et Staphylococcus aureus, entraînent des élévations importantes du nombre de cellules dans le lait.

- Il peut s’agir de facteurs propres à la mamelle :

CALIFORNIA MASTITIS TEST ou TEST AU TEEPOL

- Le "california mastitis test (CMT)" est un test facilement réalisable en élevage. Il suffit de prélever du lait de chaque demi mamelle dans le plateau prévu à cet effet, en inclinant le plateau, on vide le surplus de lait jusqu’à ce que son niveau atteigne la limite signalée par un trait. A l’aide d’une seringue on ajoute 2 mL de Teepol dans chaque coupelle. Le plateau est agité par mouvements circulaires pour mélanger le lait et le révélateur. On évalue visuellement l’aspect du précipité (couleur et épaississement).

- Le teepol réagit avec l’ADN des cellules contenues dans le lait. En l’absence de comptage cellulaire individuel, le CMT permet d’évaluer l’état sanitaire de la mamelle. Il y a une bonne corrélation entre les CCI et le CMT. Gonzales-Rodriguez et Carmenes (1996) ont montré que les CMT positifs correspondaient dans 90% des cas à des CCI>300 000 cellules/mL, les CMT négatifs dans 90% des cas à des CCI<300 000 cellules/mL et que plus de la moitié des CMT douteux correspondaient à des CCI positifs.

- Ce test, comme le CCI, ne doit pas être effectué trop tôt ou trop tard dans la lactation. L’idéal est de commencer les dépistages après trois semaines de lactation.

Critère biochimique : activité de la NAGase

- La N-Acetyl-B-D-Glucosaminidase (NAGase) se trouve notamment dans le cytoplasme des cellules de la glande mammaire. Entre le 15ème et le 270ème jour de lactation, les valeurs moyennes de NAGase sont inférieures à 1-2 nmol/min/mL. Lors de la première semaine de lactation et après 270 jours, ces valeurs sont beaucoup plus élevées.

Conduite

à tenir

REFORME DES BREBIS PRESUMEES

INFECTEES

- Il s’agit d’éliminer les réservoirs animaux des agents responsables de mammites.

- Pour l’élimination des mammites, il est recommandé la réforme des brebis à mammite clinique, et la réforme ou le traitement au tarissement des brebis à mammite subclinique. Le traitement au tarissement a un effet bénéfique sur le taux cellulaire du tank à la lactation suivante.

- Le traitement des brebis infectées pose le problème des résistances aux antibiotiques devenues fréquentes au sein des SCN (résistance transmise par les plasmides).

TRAITEMENT AU TARISSEMENT

- La fréquence d’apparition des maladies ou la perduration des mammites d’une lactation à une autre sont plus importantes dans les troupeaux non traités.

- Concernant la question « qui traiter ? » aucune solution ne se détache du lot, cela dépend de la motivation et des envies de l’éleveur (traiter tout le monde = beaucoup de manipulations et un certain coût, traiter sélectivement = des analyses de chaque brebis à faire)

- Ce traitement doit être précautionneux au niveau de l’hygiène (trayon, main, tube intramammaire) afin de n’inoculer aucun nouveau germe.

Prophylaxie

CONTROLE DE LA MACHINE A

TRAIRE

- La machine à traire peut être à l’origine de la contamination de la mamelle par une transmission passive ou active des agents pathogènes mais aussi d’une diminution des défenses naturelles.

- Quelques normes sur les machines à traire peuvent être proposées

|

fréquence de pulsation (cycles/min) |

120 à 180 |

rapport massage sur succion (%) |

45 à 50 |

niveau de vide (kPa) |

|

|

36/38 |

|

33/36 |

|

33/36 |

réserve effectives pipelines |

|

|

300 |

|

450 |

|

750 |

capacité de la pompe à vide |

|

|

610 |

|

970 |

|

1690 |

vérification de la machine |

annuelle |

changements des manchons |

|

|

annuel |

|

tous les 1,5ans |

diamètre tuyau long à lait (mm) |

12,5-14,5 |

volume griffe à lait (cm3) |

50-100 |

- Limiter les transmissions passives :

- Cette contamination se fait par le passage des microorganismes pathogènes d’une brebis à une autre par le biais des manchons trayeurs contaminés.

- On peut la limiter en les nettoyant après la traite d’un individu douteux avec de l’eau chaude et un désinfectant puis en les rinçant.

- Le nettoyage de la machine à traire après la traite ainsi que le renouvellement de ces manchons sont des points très importants.

- Limiter les transmissions actives :

- Par certains phénomènes, la machine peut induire l’introduction de germes dans le canal du trayon lors de la traite.

- Ceci arrive lorsqu’il y a traite humide, en effet le lait en contact avec les pathogènes présents sur le trayon les dépose ensuite dans le canal ouvert pendant la traite.

- Les phénomènes d’impact permettent aussi l’entrée de gouttelettes de lait contaminé dans le canal. Ces phénomènes apparaissent lors de glissement du manchon trayeur (niveau de vide trop faible), pendant l’égouttage ou la dépose dans manchons avant la coupure du vide.

- Préserver les défenses naturelles de la mamelle

:

- Un niveau de vide trop élevé augmente le risque de traumatismes sur les trayons comme de la rougeur, une induration de l’extrémité, ce qui fragilise les barrières naturelles présentes à l’extrémité du trayon et au niveau du canal du trayon.

- De même la surtraite altère la structure du canal du trayon et sensibilise ainsi la mamelle aux attaques de pathogènes. Elle favorise aussi les entrées d’air augmentant le risque des phénomènes d’impact.

QUALITE DE LA TECHNIQUE DE TRAITE

- Le post-trempage sous forme de pulvérisation notamment, permet de diminuer la prévalence des infections mammaires mais aussi la durée de ces dernières. Cependant cette pratique reste peu courante en élevage ovin.

- Les plus gros écueils à éviter sont :

- une pose des gobelets trop longue alors que le vide est admis : risque de succion et de phénomène d’impact.

- Un massage intermédiaire de la mamelle : phénomène d’impact (entrée d’air)

- Quelques recommandations peuvent être faites :

- les faisceaux trayeurs doivent être stabilisés par une ficelle par exemple : évite la traction sur la griffe et sa chute

- dépose des faisceaux trayeurs seulement après coupure du vide : phénomène d’impact

- l’égouttage lorsqu’il est nécessaire (conformation mammaire non adapté à la machine) ne doit se faire qu’en levant la base de la mamelle : limite l’entrée d’air

- un temps de traite bref (entre 80 et 240s) : limite les lésions des trayons

VERIFICATION DU RATIONNEMENT

- Il semblerait que des rations excédentaires, notamment en azote augmentent l’incidence de certaines mammites en jouant un rôle sur la sensibilité de la mamelle.

EVALUATION DU BATIMENT

- La maîtrise de la bergerie permet de contrôler la majeure partie des réservoirs environnementaux de pathogènes. L’hygiène de la mamelle dépend aussi de l’hygiène du bâtiment, et donc du respect des normes de concentration animale, de qualité de litière, de l’aération. La densité animale et l’humidité ambiante sont des facteurs déterminant dans le portage mammaire des staphylocoques notamment (Bergonier et al, 2003)

La prophylaxie passe donc par de nombreux points : le contrôle des sources bactériennes, de contrôle de la transmission et la limitation de la réceptivité et de la sensibilité de la mamelle. Le contrôle des sources bactériennes consiste en un contrôle des sources animales (portage intra-mammaire-traitement au tarissement, mais aussi portage cutané-prétrempage) et un contrôle des sources environnementales (contrôle de l’hygiène ambiante-paillage et ventilation et de la densité animale). Le contrôle des transmissions passe par le contrôle de la technique de traite, l’ordre de passage et le post-trempage. Et enfin le contrôle de l’installation de traite ainsi qu’une alimentation équilibrée permettent de limiter la sensibilité de la mamelle.

- La fabrication de certains fromages n’incluant pas de traitement thermique efficace contre ces agents pathogènes doit imposer un contrôle méticuleux de ces mammites.

- En effet les animaux étant apparemment sains, les laits

ne sont pas écartés et peuvent être à l’origine

de toxi-infections alimentaires ou d’autres problèmes en santé

publique.