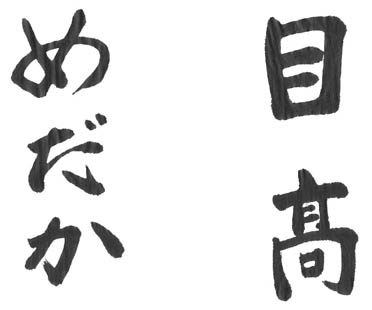

Ecriture syllabique (à gauche) et traditionnelle (à droite) du nom médaka en langue japonaise par Ishida Kayoko.

Originaire d’extrême orient, le médaka, Oryzias latipes, est un petit poisson téléostéen commun de la faune aquatique des cours d’eau et des rivières japonaises. Comme tous les peuples asiatiques, les japonais vouent un intérêt particulier aux poissons et en particulier au médaka. Dépourvu d’intérêt économique, sa petite taille étant peu adaptée à une consommation alimentaire par l’Homme, son nom n’a jamais était unifié. Il existe en effet 5000 dénominations pour ce petit poisson en japonais, un record pour cette langue. Le nom le plus répandu est néanmoins « médaka » qui peux s’écrire en alphabet syllabique « Mé-da-ka » ou en écriture traditionnelle. Les idéogrammes désignant le médaka sont alors « œil » et « grand », faisant référence au développement important des yeux sur le tête du poisson. (Figure ci-contre)

Facile à obtenir et à élever, le médaka est utilisé depuis le début du siècle dernier en expérimentation animale au Japon. Dès 1913, il a été l’objet d’études sur la transmission des gènes, la détermination sexe et la pigmentation. C’est d’ailleurs le premier poisson chez lequel ont été validées les lois mendéliennes de l’hérédité (Toyama 1916) et chez lequel on a établi une hérédité partielle liée au chromosome Y (Aida 1921).

Depuis une vingtaine d’années, ce poisson est également devenu un animal de laboratoire aux Etats-Unis et en Europe. L’essor de ce modèle est surtout lié au développement de l’embryologie, de la génétique, et de l’écotoxicologie.

Quelques éléments de la biologie du médaka

Le médaka est un poisson très résistant et robuste qui tolère de larges gammes de températures (10-40°C) et de salinité bien qu’étant une espèce d’eau douce.

Vivant en surface, il est microphage, c’est-à-dire qu’il se nourrit de phyto- et de zooplancton.

La reproduction du médaka est de type ovipare. Un dimorphisme sexuel existe mais demeure discret : les mâles et les femelles peuvent être distinguées par la forme de leur nageoire dorsale.

L’accouplement provoque la ponte des œufs par la femelle et l’émission de sperme par le mâle ; la fécondation est externe. Après la ponte, les œufs restent attachés par des filaments sous le ventre de la femelle. L’activité sexuelle est corrélée aux cycles lumineux. Entre 30 et 50 œufs sont pondus chaque jour ; plus de 3000 œufs sont produits au cours d’une saison.

La ponte n’intervient chez les femelles qu’en présence de mâles avec comportement d’accouplement. Cependant pour obtenir des œufs non fertilisés, on peut utiliser des mâles stériles obtenus par croisement de deux espèces différentes du genre Orysias, O. celebensis et O. latipes, par exemple. Les mâles obtenus sont stériles mais, par leur comportement, stimulent la ponte des femelles.

Le développement du médaka est rapide. Les premiers clivages durent environ 30 minutes à 28°C, la gastrulation commence 8,5h après fécondation et le tube neural est visible après 15h. Les œufs éclosent vers 7 jours pour donner un jeune adulte qui peut se nourrir. En laboratoire, les œufs de médaka peuvent être incubés dans des boîtes de pétri avec une densité maximale de 200 œufs pour une boîte de 9 cm de diamètre. Pendant plus de trois mois, les embryons peuvent être mis à 4°C pour ralentir leur développement.

Sources:

-WITTBRODT J, SHIMA A, SCHARTL M. Médaka-A model organism from the far east. Nature reviews, 2002, 3 , 53-64.

-SHIMA A, MITANI H. Medaka as a research organism: past, present and future, Mechanisms of Development, 2004, 121 , 599-604.